Микеланджело, «Сотворение Адама. Картина «Сотворение Адама

Давайте проанализируем все эти странности.

Итак, что же скрывал Микеланджело, когда расписывал потолок Сикстинской капеллы?

Одной из лучших фресок плафона капеллы является «Сотворение Адама».

Микеланджело. “Сотворение Адама” (1511).

Фреска плафона Сикстинской капеллы

Облокотившись на правую руку, на земле полулежит молодое и красивое, но ещё не одухотворённое тело первого человека. Летящий в окружении сонма бескрылых ангелов Творец Саваоф протягивает свою десницу к левой руке Адама. Ещё мгновение – их пальцы соприкоснутся, и тело Адама оживёт, обретя душу. Описывая эту фреску, искусствоведы обычно отмечают, что Саваоф и ангелы, объединённые в единое целое, очень удачно вписываются в картину, уравновешивая левую часть фрески. И всё.

Однако, вглядевшись внимательнее в то, что создал художник, вдруг понимаешь, что Адама оживляет Господь, изображённый не только в виде бородатого старца, окружённого ангелами, но и в образе огромного мозга, повторяющего в деталях строение головного мозга человека.

Сравнение фрагмента фрески

“Сотворение Адама”

с изображением головного мозга человека

Это должен понять любой биолог или врач, знающий азы анатомии. Но проходил век за веком, и только через полтысячелетия замысел Микеланджело нам открылся. Мастер зашифровал в этой фреске мысль о том, что одухотворение было совершено Высшим разумом. Почему же Микеланджело при жизни даже не намекнул своим современникам, что он на самом деле изобразил? Объяснение напрашивается само собой. Строение мозга художник мог изучить, только вскрывая трупы. А за надругательство над мёртвым телом во времена Микеланджело полагалась смертная казнь. И если бы семнадцатилетнего Буонарроти поймали, когда он изучал анатомию, тайно вскрывая трупы в покойницкой монастыря Санто Спирито во Флоренции, то уже на следующий день его собственный труп висел бы в проёме окна на третьем этаже дворца Синьории, и мир никогда не увидел бы будущих шедевров Микеланджело. С тех памятных дней 1492 года, когда, препарируя мертвецов и делая анатомические рисунки, художник изучал строение человеческого тела, до создания фрески «Сотворение Адама» на плафоне Сикстинской капеллы (1511 год) прошло почти двадцать лет. Но, несмотря на такой большой срок, поражает правильность, с которой Микеланджело изобразил извилины и борозды головного мозга человека.

Впервые сходство фрески «Сотворение Адама» с головным мозгом человека заметил американский врач Мешбергер (Meshberger) в 1990 году. Но он пришел к выводу, что великий мастер изобразил внутреннее строение мозга. Мне впервые удалось обнаружить, что Микеланджело показал на фреске наружную поверхность мозга и с большой точностью отобразил извилины и борозды.

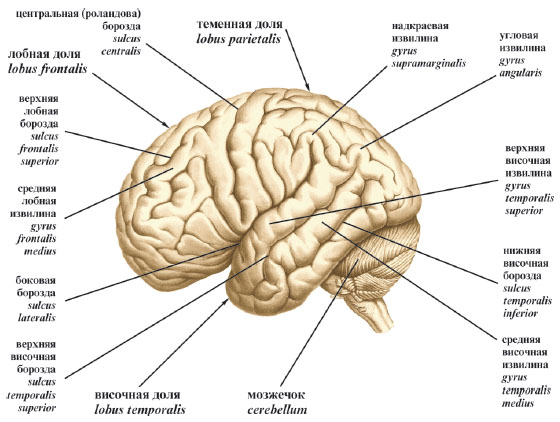

Наружная поверхнсть человеческого мозга

Легко угадывается боковая борозда, отделяющая лобную долю мозга от височной. Верхняя и нижняя височные борозды отграничивают среднюю височную извилину. Правое плечо Саваофа – это средняя лобная извилина. Профиль одного из ангелов повторяет центральную, или роландову, борозду, являющуюся границей между лобной и теменной долями мозга. И наконец, головы двух ангелов за спиной создателя – это не что иное, как надкраевая и угловая извилины. Кроме того, понятно, почему Микеланджело не изобразил мозжечок. Дело в том, что художник не знал о существовании выроста твёрдой мозговой оболочки (так называемого намёта мозжечка), который вклинивается между большим мозгом и мозжечком. Поэтому, когда при вскрытии Микеланджело вынимал мозг из черепной коробки, он разрушал мозжечок. Эту же ошибку часто совершают студенты-медики при первых своих вскрытиях трупов.

Слишком много совпадений в деталях фрески с извилинами и бороздами мозга не могут быть объяснены простыми случайностями.

Но и это ещё не всё. Микеланджело очень любил изображать обнажённую человеческую натуру. При этом он отдавал явное предпочтение красоте мужского тела. Американский писатель Ирвинг Стоун, написавший замечательный биографический роман о Микеланджело, вкладывает в его уста такие слова: «Я считаю, что вся красота, вся телесная мощь заключена в мужчине. Погляди на него, когда он в движении, когда он прыгает, борется, кидает копьё, пашет, вздымает ношу: вся мускулатура, все сочленения, принимающие на себя натугу и тяжесть, распределены у него с необыкновенной соразмерностью. А что касается женщины, то, на мой взгляд, она может быть прекрасной и волнующей только в состоянии абсолютного покоя». Когда художник изображает женщин, он и у них часто рисует мужскую мускулатуру. Достаточно взглянуть хотя бы на Кумскую сивиллу в Сикстинской капелле.

Микеланджело. “Кумская Сивилла” (1510).

Фреска на плафоне Сикстинской капеллы

Микеланджело создает обнажёнными Вакха, Давида, группу воинов на картоне «Битва при Кашине», рабов для гробницы Юлия II, скульптуры в капелле Медичи, многие фигуры на фресках Сикстинской капеллы. Он изображает голым даже Христа!

Микеланджело. «Давид» (1501–1504). Флоренция

Микеланджело. “Битва при Кашине” (1542)

Например, скульптуры «Распятие» (1494) в церкви Санто Спирито во Флоренции и «Воскресший Христос» (1519–1520) в церкви Санта Мария сопра Минерва в Риме представляют Бога Сына полностью обнажённым .

Микеланджело. “Распятие” (1494) в церкви

Санто Спирито во Флоренции

Микеланджело. “Воскресший Христос” (1519–1520)

в церкви Санта Мария сопра Миневра в Риме.

Репродукция из книги 1977 года издания

Не только Христос, но и Богоматерь, а также все святые на фреске «Страшный суд» были изображены Микеланджело без одежды. Позже, когда выдающегося художника Паоло Веронезе (1528–1588) привлекли к суду инквизиции за вольность его произведения «Пир у Симона-фарисея», подсудимый, защищаясь, сослался на «Страшный суд». Ромен Роллан в своей книге о жизни Микеланджело приводит слова Веронезе на суде: «Я признаю, что это дурно, но повторяю то, что уже говорил: мой долг следовать примеру моих учителей. Микеланджело в папской капелле в Риме изобразил Спасителя, его пречистую мать, святого Иоанна, святого Петра и других угодников, причём представил их всех нагими, даже пресвятую деву Марию, и в позах отнюдь не канонических…»

Бернард Беренсон (1865–1959), действительный член Американской академии искусств и литературы, который большую часть жизни прожил в Италии, так писал о творчестве Микеланджело: «Его страстью была обнажённая натура, его идеалом – сила. Смирение и терпение были так же незнакомы Микеланджело, как и Данте, как гениальным творческим натурам всех эпох. Даже испытывая эти чувства, он не сумел бы их выразить, ибо его обнажённые фигуры полны мощи, но не слабости, ужаса, но не боязни, отчаяния, но не покорности».

Чтобы понять истоки мировоззрения Микеланджело, необходимо вспомнить, что с 14 лет (в 1489–1492 годах) он воспитывался при дворе герцога Лоренцо Медичи Великолепного, который заметил талант мальчика и приблизил его к себе на правах приёмного сына. Благодаря этому юный художник был с детства окружён произведениями античного искусства, присутствовал при философских диспутах флорентийской Платоновской академии. На него огромное влияние оказали неоплатоники Марсилио Фичино (1433–1499), Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494) и другие выдающиеся представители академии.

Портреты неоплатоников Марсилио Фичино, Анджело Полициано, Кристофоро Ландино и Деметриоса Халкондилеса.

Фрагмент фрески Доменико Гирландайо из церкви Санта Мария Новелла во Флоренции (1486–1490).

Фичино переработал платонизм и мистические учения поздней античности и толковал их в духе приспособления к основным догматам христианства. Его апология земной красоты и достоинства человека способствовала преодолению средневекового аскетизма и оказала влияние на развитие изобразительного искусства и литературы. Пико утверждал, что каждый человек соединяет в себе земное, животное и Божественное начала. В рассуждениях Фичино, Пико и других проявилась важнейшая характеристика гуманистического антропоцентризма – тенденция к обожествлению человека. Фичино, отвергая христианский аскетизм, истолковывал платоновский эрос (любовь) как творческий порыв, как устремление человеческой личности к совершенству, сверхчувственной красоте (Дынник и др., 1957; Лосев, 1960; Горфункель, 1970; Лавриненко, Ратникова, 1999).

Преклонение перед античностью тем не менее не вытеснило христианскую веру Микеланджело. И всю жизнь два враждебных мира, мир языческий и мир христианский, боролись за его душу.

Ромен Роллан пишет: «Великий творец дивно прекрасных форм, человек глубоко верующий, Микеланджело воспринимал телесную красоту как нечто божественное; красивое тело – это сам Бог, явившийся в телесной оболочке. И, как Моисей перед неопалимой купиной, Микеланджело приближался к этой красоте с благоговейным трепетом».

И поэтому в изображении детородных органов Микеланджело не видел ничего предосудительного. Он восхищался ими так же, как и другими частями тела человека – самого совершенного, с его точки зрения, существа, созданного по образу и подобию самого Господа. Но эту позицию было слишком трудно отстаивать в XVI веке! Церемониймейстер папы Павла III, Бьяджо да Чезена, так отозвался о «Страшном суде»:

«Полное бесстыдство – изображать в месте столь священном столько голых людей, которые, не стыдясь, показывают свои срамные части; такое произведение годится для бань и кабаков, а не для папской капеллы».

Микеланджело тут же поместил Чезену в преисподнюю в виде обнаженного Миноса с ослиными ушами. Тело Миноса обвито огромной змеёй, которая откусывает ему половой орган. А когда церемониймейстер попросил, чтобы папа приказал художнику убрать это изображение с фрески, Павел III ответил Чезене: «Если бы он поместил тебя хотя бы в чистилище, я бы ещё постарался вызволить, но он запрятал тебя в ад, а на ад моя власть не распространяется».

Микеланджело. Фрагмент фреси “Страшный Суд”

Но когда понтификом стал Павел IV, над «Страшным судом» сгустились тучи. Был момент, когда фреску собирались полностью уничтожить. К счастью, дело завершилось только «одеванием» некоторых обнаженных тел.

Другой известный факт: когда в 1504 году Микеланджело закончил во Флоренции работу над скульптурой обнажённого Давида, её пришлось охранять, так как Давида забрасывали камнями горожане. Целомудренная нагота Давида возмущала стыдливость флорентинцев. Был период, когда «нескромные части» скульптуры прикрывали золотыми листьями.

Шли века, а психология ханжества не менялась. Недавно была «одета» даже скульптура Воскресшего Христа.

Микеланджело. «Воскресший Христос» (1519–1520)

в церкви Санта Мария сопра Минерва в Риме.

Фото автора. Сентябрь 2005

Ни разу Микеланджело не позволил себе нарисовать обнажённым Бога Отца. Такое богохульство могло бы стоить ему жизни. А теперь внимательно всмотримся во фреску «Сотворение светил и растений». Так почему же Саваоф изображён со спины, и почему ткань так плотно облегает некоторые части тела? Давайте, ничего не дорисовывая, обведем линии Микеланджело.

Перевернём изображение –

Микеланджело. Фрагмент фрески

“Сотворение светил и растений”

Ведь фреска находится на потолке и на нее можно смотреть с любой стороны. Очевидно, что художник нарисовал огромный мужской детородный орган в состоянии возбуждения. Длина изображения почти полтора метра! Причем с точки зрения анатомии всё показано чрезвычайно точно. Медикам известно, что у мужчин левое яичко часто опущено несколько ниже, чем правое, – что хорошо видно при осмотре мошонки: именно так яички подвешены на семенных канатиках. Об этом можно прочитать в любом учебнике или атласе анатомии для медицинских вузов. Микеланджело, досконально знавший анатомию, именно так изображает мошонку у скульптур “Давид” и “Воскресший Христос” . Так же представлено строение полового органа и на фреске «Сотворение светил и растений»: правая часть мошонки чуть приподнята по сравнению с левой . Совпадение даже таких мелких деталей не оставляет сомнений по поводу того, что изобразил художник.

В. Д. Дажина (1986), автор серии публикаций о Микеланджело, даже не подозревая о том, что в действительности изображено на фреске «Сотворение светил и растений», очень точно заметила, что эта живописная композиция «поражает силой выраженного в ней напряжения, возникшего как результат преодоления косной инертности материи». Пожалуй, лучше не скажешь.

Кроме того, на той же фреске мы видим изображение и женских гениталий, которые расположены как раз напротив мужского полового органа. Четко прорисованы клитор, малые и большие половые губы, половая щель.

Микеланджело. Фреска

“Сотворение светил и растений”

Микеланджело. Фрагмент фрески

“Сотворение светил и растений”

То, что Микеланджело зашифровал гигантские изображения половых органов, cовершенно ясно. Слишком много он дал нам подсказок для этого не только всем своим творчеством, но и конкретными символами Сикстинской капеллы. Это и изображения огромного количества обнажённых фигур на плафоне и алтарной стене капеллы, и голова змеи, недвусмысленно указывающая на половой орган Миноса, о чём уже было написано выше .

Почему же именно мозг и половые органы? Дело в том, что информация, передаваемая разумными существами последующим поколениям, может быть двух основных типов:

1. Генетическая, или наследственная, – переход которой от родителей к детям обеспечивается половыми органами. Половой член – это не что иное как «шприц», делающий инъекцию ДНК в организм будущей матери.

2. Ненаследственная, – переход которой от поколения к поколению обеспечивается головным мозгом, создающим новую информацию в виде произведений искусства, устных, рукописных и печатных текстов, а теперь еще и фильмов, компьютерных баз данных и т.д.

Поэтому ничего нет удивительного в том, что Микеланджело акцентировал внимание именно на половых органах и головном мозге.

Мысль великого мастера понятна: вначале творило оплодотворяющее начало (гениталии), и только потом включилось одухотворяющее начало (мозг, оживляющий тело человека).

Теперь становится ясным, почему Микеланджело так спокойно реагировал, когда Даниэле да Вольтерра по приказу папы уродовал драпировками «Страшный суд». Он просто смеялся в душе над мышиной возней слепцов, не увидевших главных символов на его фресках.

Микеланджело так и не смог при жизни открыть свою тайну. Над его головой навис меч инквизиции. Давайте вспомним, что в 1540 году в Риме был утвержден орден иезуитов, а в 1542 году основана конгрегация «святой инквизиции». Недруг Микеланджело, Пьетро Аретино, составил донос, в котором обвинил великого мастера в ереси. А еретикам – прямой путь на костер. Ромен Роллан так описывал это страшное для художника время: «Нашлось немало людей, которые громко возмущались “Страшным судом”. И, разумеется, всех больше кричал Аретино. Он написал наглейшее письмо, достойное Тартюфа. Аретино, по существу, грозил донести на художника входившей в силу инквизиции, “ибо меньшее преступление самому не верить, нежели столь дерзко посягать на веру других”. Это подлое письмо шантажиста, где всё самое святое для Микеланджело – вера, дружба, честь – подвергалось поруганию и втаптывалось в грязь, это письмо, которое он не в силах был читать без презрительного смеха и слёз унижения, Микеланджело оставил без ответа. Не случайно говорил он с уничтожающей иронией о некоторых своих врагах: “Стоит ли с ними бороться, не велика честь от такой победы!” И даже когда к суждению Аретино и Бьяджо о “Страшном суде” стали прислушиваться, художник ничего не предпринял, чтобы пресечь клевету».

Что мог Микеланджело? Только ответить своим искусством. Он зашифровал в «Страшном суде» в образе святого Варфоломея еще один символ. Об этом искусствовед А. А. Губер рассказывает следующее: «…На коже, которую держит в левой руке Варфоломей, нашли автопортрет самого Микеланджело, а в Варфоломее – сходство с Пьетро Аретино. Если это так, то можно только подивиться смелости Микеланджело: на одном из самых видных мест алтарной стены он изобразил под видом святого мученика своего главного врага с ножом в руке, содравшего кожу с него самого».

Микеланджело. Фрагмент фрески “Страшный Суд”

на алтарной стене Сикстинской капеллы

Великий мастер постоянно балансировал на лезвии бритвы. Но его всё-таки не тронули. От костра, яда, петли и ножа Микеланджело спасла только гениальность. Ведь папам нужно было возводить соборы и собственные гробницы, украшать великими фресками стены и потолки дворцов и капелл. Но если бы они узнали смысл главного зашифрованного послания, то Микеланджело ничего бы не помогло. Поэтому он вынужден был унести тайну с собой, надеясь только на нас – потомков.

Таким образом, в творчестве великого мастера мы обнаружили два приёма, которые в настоящее время хорошо известны и часто используются художниками-сюрреалистами. Первый получил название «двойное изображение» (по-английски известен как «double vision»), или «двусмысленное изображение», – когда, всмотревшись в картину, наблюдатель вдруг различает второй, часто скрытый смысл. У Микеланджело это скрытое изображение человеческого мозга. Другой приём более сложный: чтобы увидеть второй план, картину нужно повернуть на 180°, реже на 90° или другой угол. Эти картины получили название «изображения-перевёртыши». Мне удалось впервые обнаружить именно такое изображение на фреске Сикстинской капеллы «Сотворение светил и растений». Как уже было сказано, фреска датируется 1511 годом. Я не знаю более раннего использования перевёрнутых двойных изображений. По всей видимости, Микеланджело является создателем этого нового метода в мировом искусстве.

Творчество великого флорентинца внимательно изучал классик сюрреализма Сальвадор Дали (1904–1989). Об этом говорит хотя бы серия картин Дали, навеянных творчеством Микеланджело. Две из них по мотивам «Пьеты» и «Сотворения Адама» в качестве примера приведены ниже:

Сальвадор Дали. “Пьета” (1982)

Сальвадор Дали. «Персонаж, навеянный фигурой Адама с плафона Сикстинской капеллы в Риме (1982)

Приём двойных изображений широко используется в работах Дали. Это и «Незримый человек», и «Большой параноик», и «Исчезающие образы», и знаменитый «Невольничий рынок с явлением незримого бюста Вольтера». А картина «Лебеди, отражённые в слонах» – не что иное как изображение-перевёртыш.

Сальвадор Дали. «Незримый человек» (1929)

Сальвадор Дали. «Большой параноик» (1936)

Сальвадор Дали. «Исчезающие образы» (1938)

Сальвадор Дали. «Невольничий рынок с явлением незримого бюста Вольтера» (1940)

Сальвадор Дали. «Лебеди, отражённые в слонах» (1937)

В качестве примеров двойных изображений и перевёртышей можно привести несколько образцов (ими сейчас наводнён Интернет), размещённых на сайте http://gluk.blin.com.ua . Некоторые из них снабжены весьма оригинальными подписями.

Рисунок американских психологов Э. Дж. Боринга

и Р. В. Липера. «Неоднозначная тёща» (1930).

Что Вы видите: молодую очаровательную женщину или старуху с огромным носом?

Ворона или рыбак с рыбой?

Изображение-перевёртыш с поворотом на 180˚.

Этот рисунок известен под названием «Красота и алкоголь», или «До и после шести кружек пива»

Лошадь-лягушка. Изображение-перевёртыш.

Чтобы увидеть лягушку, нужно перевернуть рисунок, но только на 90˚

Лицо девушки или цветы и бабочка?

Лицо девушки или две лошади?

Пейзаж или ребёнок в утробе матери?

Голова американского индейца или эскимос у входа в жилище?

Георгий Победоносец.

Лицо или битва со змеем?

“Любовь клоуна”

“ОБщество. Портрет.”

Солдат или лошадь?

Изображение-перевёртыш с поворотом на 180˚

Старик или кто-то другой?

Говоря о двойных изображениях, нельзя не вспомнить творчество ещё одного художника XVI века – Джузеппе Арчимбольдо (1527–1593). Он родился в Милане, но большую часть своей жизни провёл в Праге, на службе у императоров династии Габсбургов. Начиная с 1563 года, Джузеппе создаёт серию необычных картин, представляющих собой двойные изображения. Это портреты, составленные из фруктов, цветов, овощей, рыб, птиц, млекопитающих, книг, предметов быта и т. д.

Джузеппе Арчимбольдо. «Лето» (1563)

Джузеппе Арчимбольдо. «Земля» (1570)

Арчимбольдо использовал и приём изображений-перевёртышей, но это было более чем через 50 лет после аналогичного новаторства в творчестве Микеланджело.

Джузеппе Арчимбольдо. «Повар-Натюрморт» (1567)

Джузеппе Арчимбольдо. «Повар-Натюрморт» (в перевернутом виде)

Джузеппе Арчимбольдо. «Ортолано», или «Садовник-Натюрморт», (1590). Кремона. Изображение-перевёртыш. Чтобы увидеть садовника, нужно перевернуть картину на 180˚.

Джузеппе Арчимбольдо. «Ортолано», или «Садовник-Натюрморт», (1590). Кремона. Изображение-перевёртыш. (в перевернутом виде)

Сальвадор Дали назвал Джузеппе Арчимбольдо предтечей сюрреализма. Я готов утверждать, что предтечей сюрреализма на самом деле был великий Микеланджело. Он раньше Арчимбольдо стал использовать двойные изображения и изображения-первёртыши. Только в отличие от Арчимбольдо он вкладывал в двойственность своих шедевров глубокий философский смысл.

Прочитав вышеизложенное, читатель может спросить: “А можно ли найти закодированную информацию в других произведениях Микеланджело?” Ведь трудно предположить, что только в Сикстинской капелле мастер поместил тайные символы. Анализируя творчество гениального флорентинца, понимаешь, что почти в каждом из его произведений есть свой секрет. Причем многое уже хорошо известно искусствоведам. Рассмотрим скульптуру «Пьета»

Микеланджело. “Пьета” (1499)

Богоматерь держит на коленях тело тридцатитрёхлетнего Иисуса. Но давайте взглянем на лицо Мадонны. Мы увидим, что Микеланджело изобразил мать, которая моложе своего сына! Когда скульптора спросили: “Как это может быть?” Микеланджело ответил“Девственность дарует свежесть и вечную молодость” . Молодость Богоматери – это символ победы над временем и смертью.

Скульптура Давид идеально пропорциональна; однако, взгляд наблюдателя приковывает кисть правой руки, сжимающая камень, который через мгновение сразит Голиафа. Дело в том, что Микеланджело специально изобразил правую кисть в большем масштабе по сравнению с другими частями тела. Это скрытый символ, который не оставляет сомнения: победа предрешена! Кроме того, имеется ещё одна манипуляция с возрастом. В Библии написано, что во время поединка с Голиафом Давид был юным мальчиком. Он настолько мал, что ему приходится сражаться с врагом без одежды, так как для него оказались велики доспехи царя Саула. Именно таким Давида изображают предшественники Микеланджело. Достаточно взглянуть хотя бы на скульптуру Донателло, герой которого – юнец с довольно слабым телосложением, причём своей шляпой, длинными волосами и детской фигуркой он больше напоминает девочку. Давид у Микеланджело – это взрослый мужчина (намного старше, чем библейский Давид) с мощной мускулатурой. Он больше похож на Геракла или Аполлона. И в этом есть свой смысл: Давид-гигант Микеланджело (высота скульптуры 4,54 м) является символом непобедимости Флорентийской республики.

Донателло. «Давид»

Еще один секрет есть в скульптуре, изображающей герцога Джулиано Медичи (ок. 1533), установленной в капелле Медичи во Флоренции. Правил он совсем недолго, а «прославился» участием в кровавой реставрации власти Медичи во Флоренции. Лицо скульптуры не имеет портретного сходства с реальным герцогом. Мастер данным приёмом продемонстрировал своё полное безразличие к реальному облику изображаемого человека, выразив таким образом равнодушие к нему как персонажу истории. Когда Микеланджело указали на отсутствие сходства, он заявил: «Это он сейчас не похож, а лет через сто все его только таким и будут представлять» .

Микеланджело. «Джулиано Медичи герцог Немурский» (ок. 1533) в капелле Медичи. Флоренция

О символах фрески «Страшный суд» мы уже писали выше: здесь и Бьяджо да Чезена в образе обнажённого Миноса, теряющего на глазах зрителя своё мужское достоинство, и подлец Аретино, содравший кожу с самого художника.

И, наконец, возьмём первую скульптурную работу Микеланджело – рельеф «Мадонна у лестницы». На переднем плане сидит Богоматерь с младенцем Иисусом. Позади неё видна лестница, на которой стоит, опершись о перила мальчик Иоанн (которому в будущем предстоит стать Иоанном Крестителем). Композиция построена так, что брус перил, напоминающий основание креста, на котором будет распят Иисус, упирается в ладонь Марии. Правая рука Иоанна, расположенная перпендикулярно перилам, усиливает сходство всей конструкции с крестом. Идея символа такова: Мария приняла на себя всю тяжесть креста, который будет (и она это знает) орудием убийства её единственного Сына. Эта работа была создана в 1490 году. Начинающему скульптору было всего пятнадцать лет!

Роспись потолка Сикстинской капеллы в Ватикане выполнена Микеланджело Буонарроти, выдающимся мастером эпохи Возрождения, практически в одиночку c 1508 по 1512 гг. – в рекордно короткие сроки для столь масштабного произведения. «Сотворение Адама», одна из центральных фресок росписи, хорошо известна не только знатокам искусства, но и любому активному пользователю Интернет: мало какая картина может соперничать с ней по количеству обработок в фоторедакторах, размещенных в сети.

Наиболее распространенная трактовка сюжета фрески: Бог передает Адаму жизненную энергию. Но в «Сотворении Адама» можно увидеть и другие смыслы. Некоторые интерпретации представляют интерес, особенно если автор приводит убедительные доказательства своей версии. Известно, что Микеланджело хорошо разбирался в анатомии. Нельзя разглядеть того, чего не знаешь сам, поэтому не удивительно, что разборы картины с позиций анатомии принадлежат врачам.

В 1990 году в журнале американской медицинской ассоциации опубликована статья доктора Frank Lynn Meshberger1. Доктор Meshberger ссылается на сонеты Микеланджело, в которых при описании акта творчества мастер отводит главенствующую роль разуму:

И высочайший гений не прибавит

Единой мысли к тем, что мрамор сам

Таит в избытке, – и лишь это нам

Рука, послушная рассудку, явит.

«Рука, послушная рассудку» и скрытая в материале мысль – ключевые, по мнению доктора Meshberger, слова. Он утверждает, что на знаменитой фреске Адам уже престает перед зрителем живым, то есть сотворение, как таковое, состоялось раньше, а на картине запечатлен момент наделения Адама интеллектом. При этом линии в изображении Бога в окружении ангелов и облака Славы Божьей (розовый «плащ») соответствуют очертаниям борозд, извилин и других анатомических структур на срезе головного мозга человека.

Анатомические структуры на продольном срезе головного мозга.

Взгляд на фреску «Сотворение Адама» с позиций нейроанатомии.

Доктор Stefano Di Bella и коллеги2 полагают, что более точным названием для фрески было бы “Рождение Адама”. В скалистом пейзаже, на фоне которого изображен Адам, они видят контуры женского тела, а в очертаниях группы с центральной фигурой Бога – матку после родов, которая располагается в точности над лоном предполагаемой женщины, т.е. в проекции того места, где находится матка и откуда человек появляется на свет.

Контуры женского тела (слева) и продольный срез малого таза женщины с расположенной там маткой (справа).

Наложение фрески «Сотворение Адама» на эскиз женского тела.

Наложение фрески «Сотворение Адама» на эскиз поперечного среза малого таза женщины.

Обе версии выглядят достаточно обоснованными и правдоподобными. В то же время, сложно представить, чтобы один человек даже при усердных занятиях анатомией уловил внешнее сходство матки и головного мозга и решил зашифровать оба органа в одном изображении. Микеланджело, вполне возможно, и не подозревал, что на созданной им фреске можно разглядеть головной мозг или матку, но в том и состоит сила большого произведения искусства, что оно пробуждает воображение, каждый находит в нем что-то свое. Правда в глазах смотрящего на такое произведение, и ей порой совершенно не обязательно совпадать с истинным замыслом художника.

1 Meshberger FL. An interpretation of Michelangelo"s Creation of Adam based on neuroanatomy. JAMA. 1990;264(14):1837-41.

2 Di Bella S, Taglietti F, Iacobuzio A, Johnson E, Baiocchini A, Petrosillo N. The "delivery" of Adam: a medical interpretation of Michelangelo. Mayo Clin Proc. 2015;90(4):505-8.

66 353

Искусствовед Марина Хайкина и психоаналитик Андрей Россохин рассматривают одну картину и рассказывают нам о том, что знают и что чувствуют. Зачем? Чтобы, (не) соглашаясь с ними, мы яснее осознали собственное отношение к картине, сюжету, художнику и к самим себе.

«Сотворение Адама» (Сикстинская капелла, Ватикан, Рим, 1508–1512) - четвертая из девяти центральных композиций цикла фресок на тему сотворения мира, заказанных Микеланджело Буонарроти для украшения потолка Сикстинской капеллы папой Юлием II.

«Жить - значит творить»

Марина Хайкина, искусствовед

«Микеланджело написал Бога в античном духе: он реален в своем телесном и божественном воплощении. Облаченный в простую розовую тунику, Бог проносится над сотворенным миром в окружении ангелов без крыльев. Женская фигура справа от него - Ева, она еще ждет часа своего создания, но уже задумана Богом. Во время полета Бог поворачивается, устремляется навстречу Адаму и протягивает к нему руку.

Это движение к своему творению воплощает энергию жизни, которую Создатель намерен передать человеку. Фигура Творца зеркально повторяется в позе лежащего Адама, созданного по его образу и подобию. Но в то же время поза Адама повторяет и очертания скалы: он пока лишь часть пейзажа вокруг. Не хватает буквально искры жизненной силы, чтобы вдохнуть в него душу.

Руки почти встречаются. Микеланджело помещает этот жест в самый центр фрески и выдерживает паузу, чтобы усилить воздействие образов. Мы практически видим, как энергия сквозь кисть Бога передается руке человека. Выбирая из истории сотворения человека именно это мгновение - рождение души, Микеланджело приравнивает его к творческому озарению. По его мнению, способность творить и создавать - это наиболее ценный дар из тех, что даны человеку свыше.

Между двумя протянутыми друг к другу руками и совершается чудо, недоступное нашему зрению. Этот жест уже встречался у Леонардо да Винчи; но если ангел на его картине «Мадонна в гроте» лишь указывал на чудо, то здесь жест Бога его воплощает. Впоследствии этот жест повторят многие другие художники - соглашаясь или споря с верой Микеланджело в человека и в силу творчества».

«Мы рождаемся в момент расставания»

Андрей Россохин, психоаналитик

«Первое, что я здесь чувствую, - момент уникальной встречи, который полон энергии и силы. Бог несется навстречу Адаму, чтобы вдохнуть в него жизнь. Сейчас их пальцы сомкнутся - и вялое тело родится, обретет силу, жизнь, а в глазах Адама зажжется огонь. Но в то же время у меня есть едва уловимое ощущение, что Бог со свитой движется в другую сторону, улетает от Адама. На это указывают фигуры женщины и младенца, они как будто отталкиваются от него, и задают тем самым обратное движение.

Почему? Я предполагаю, что бессознательно Микеланджело рисовал здесь не встречу, а следующий за ней момент расставания. Бог олицетворяет собой и отцовское, и материнское начала одновременно, их союз и приводит к рождению ребенка - младенца Адама. Материнское начало Бога передано через красное покрывало, которое ассоциируется у меня с материнским лоном, с материнской вселенной, маткой, в которой зарождается множество будущих жизней, потенциальных человеческих «Я». Протянутые навстречу друг другу руки Адама и Бога подобны пуповине, которая мгновение назад была разорвана, и вот этот момент отделения я и наблюдаю на картине.

И в таком случае меланхолическая поза Адама передает не отсутствие жизни, а печаль расставания. Он еще не знает, что только благодаря такому расставанию он может родиться как человек, как отдельное «Я». Пальцы Бога и Адама на картине подобны кисти художника, и мне это кажется очень важным. Микеланджело неосознанно проживает историю сепарации с двух сторон - и как Адам, и как Творец.

Я вижу здесь не только печаль ребенка, которого оставил родитель, и печаль художника, вынужденного проститься со своим детищем, своей картиной. Но еще и решимость художника сделать этот шаг. Ведь только когда он найдет силы расстаться со своим творением, картина будет завершена и сможет жить собственной жизнью».

Микеланджело Буонарроти (1475–1564) , итальянский скульптор, художник, архитектор, выдающийся мастер эпохи Возрождения. Во всем мире имя Микеланджело ассоциируется с фресками плафона Сикстинской капеллы, статуями Давида и Моисея, собором св. Петра в Риме. В искусстве Микеланджело с огромной силой воплотились как глубоко человечные идеалы Высокого Возрождения, так и трагическое ощущение кризиса гуманистического миропонимания, характерное для позднеренессансной эпохи.

Читайте также

Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама» (1511). Фреска. 280 х 570 см

Сикстинская Капелла, Ватикан, Италия

Величайшее чудо предстает перед зрителем во всем своем великолепии. Тайна, которая не перестанет волновать воображение человека, трактуется великим мастером очень логично и стройно.

Летит в нескончаемом пространстве Создатель в окружении ангелов-помощников. Последнее великое Дело осталось для завершения Творения мира - создание человека, единственного из живых существ сходное по образу и внутреннему наполнению с самим Создателем.

Точен и уверен жест Бога-Отца. Божественная энергия уже начала наполнять тело идеально сложенного Адама, первого из людей.

С восторгом и благоговением наблюдают ангелы за Великим таинством сотворения. Среди помощников Божьих немало таких, кто полон страха и недоумения. Каким будет это новое, невиданное ранее существо? Что принесет оно в этот только что созданный мир? Оправдает ли Великое доверие Божие?

Фигура Адама заслуживает отдельного внимания. Автор создает этот образ с любовью и особой тщательностью. Перед зрителем самый первый человек на Земле, а потому он идеален. В нем не найти ни одного изъяна. Словно пробудившись от долгого сна, не понимая до конца смысла всего происходящего, Адам наполняется энергией жизни, внимательно глядя в глаза Создателя мира.

Интересно, что мастер создает и образ Евы, еще несотворенной, но существующей в Великом плане. Ее образ зритель видит среди ангелов, под левой рукой Господа. С нескрываемым интересом, даже любопытством наблюдает первая женщина за Божественным актом творения.

Несмотря на то, что образ Бога Отца создан величественным и его могущество никак не подвергается сомнению, у зрителя рождается крамольная идея, что человек и Бог в этой работе выступают скорее равноправными партнерами, что несомненное новшество в искусстве Возрождения.

Автор избегает насыщенных и спектрально чистых цветов. Колорит фрески мягок, приглушен. Единственное, что придает композиции энергию - плащ Бога-Отца, окрашенный в пурпурно-красный цвет, символ всеобъемлющей власти над миром.

Светлый фон призван выделить фигуры главных действующих лиц. Он приковывает взгляд зрителя к самому факту Создания. Заставляет его проникнуться осознанием Величия Божия, Его безграничной Волей и силой Его Творения.

9 символов, зашифрованных в «Сотворении Адама»

Тянущиеся друг к другу руки - самый известный фрагмент фрески Сикстинской капеллы.

Но в «Сотворении Адама» Микеланджело важнее не руки, а… мозг

Этот заказ сразу не понравился художнику, который предпочитал скульптуру живописи и имел мало опыта в создании фресок.

Микеланджело подозревал, что идею поручить ему работу, в которой он не силен, папе римскому Юлию II подали завистники.

И хотя с самым могущественным заказчиком Европы не поспоришь, из чувства противоречия мастер подписал контракт так: «Микеланджело, ваятель».

Скульптура же, по определению Микеланджело, - «искусство, которое осуществляется в силу убавления».

И если посмотреть на фреску глазами ваятеля, «отсекая все лишнее» (по выражению Родена), то на изображении проступают неожиданные очертания.

Основная часть росписи - девять сюжетов из Бытия, «Сотворение Адама» - четвертый из них.

Действие на фреске замерло за секунду до начала библейской истории homo sapiens, когда создавший человека по своему образу Бог «вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7).

Но у Микеланджело собственная трактовка: на фреске Адам уже способен дышать и двигаться, но еще является незавершенным творением.

Чего же не хватает первому человеку, чтобы он стал подобен Богу?

Как пишет искусствовед, профессор Темпльского университета США Марша Холл:

«С точки зрения итальянского Ренессанса, наделение человека способностью мыслить означало быть созданным по образу и подобию Бога».

Некоторые исследователи считают, что здесь Микеланджело изобразил Творца как источник разума буквально - в виде мозга.

1 Адам.

Его поза зеркально почти повторяет позу Творца - Адам подобен Богу, - только она безвольная и расслабленная. Энергию и жизнь вливает в Адама божественный поток сознания.

2 Мозг.

Американский врач Фрэнк Линн Мешбергер первым отметил сходство очертаний плаща, развевающегося вокруг Бога и его спутников, с контурами человеческого мозга.

Эту точку зрения поддержали ряд медиков и биологов. Микеланджело, по словам его друга и биографа Джорджо Вазари, «постоянно занимался анатомией, вскрывая трупы, дабы усмотреть начала и связи костяка, мышц, нервов и жил...»

Так что художник вполне мог изучить в деталях и содержимое черепной коробки. А в эпоху Ренессанса уже существовали представления о мозге как о вместилище разума.

Нельзя исключать, что на фреске Микеланджело визуализировал идею: творящее начало в лице Бога с ангелами - это прежде всего мыслительный центр.

3 Борозды, разграничивающие части головного мозга.

Мешбергер и его последователи полагают, что на фреске художник визуально выделил основные части мыслительного органа и линии, соответствующие боковой борозде (отделяет височные доли), глубокой центральной борозде (отделяет лобную долю от теменной) и теменно-затылочной борозде (отделяет теменную долю от затылочной

4 Варолиев мост.

Содержит проводящие пути для нервных импульсов между спинным и головным мозгом.

Мастер XVI века вряд ли знал об этих функциях, но очертания варолиева моста изобразил похоже.5 Гипофиз. Мешбергер считал, что художник выделил переднюю и заднюю доли этого органа, связанного с эндокринной системой.

6 Две позвоночные артерии.

Они такие же извилистые, как и развевающаяся ткань на фреске.

7 Средняя лобная извилина.

Биолог Константин Ефетов считает, что на фреске представлена внешняя поверхность мозга.

В средней извилине лобной доли находится глазодвигательный центр, осуществляющий одновременный поворот головы и глаз. У Микеланджело контурам этой извилины соответствуют очертания руки Творца, которая обнажена, хотя рукава туники длинные.

Это отсылка к библейскому: «Кому открылась мышца Господня?» (Ис. 53:1).

Согласно христианской традиции, эти слова пророка - об Иисусе, новом Адаме, который придет, чтобы искупить грех праотца.

8 Надкраевая извилина.

Согласно современной науке, управляет сложносоставными движениями человека. На фреске силуэт женской головы повторяет очертания этой извилины.

Марша Холл считает, что художник тут изобразил Софию, Божественную Премудрость.

В Библии сказано, что Премудрость была при Боге, когда тот творил мир и людей (Притч., гл. 8).

9 Угловая извилина.

Ее контуры повторяют очертания головы ребенка. Искусствовед Лео Штейнберг полагает, что мальчик, до плеча которого дотрагивается Бог, - младенец Христос, предвидящий свою судьбу.

Знаменитые картины и скрытые коды, спрятанные в них:

1. Мона Лиза (Mona Lisa): настоящий скрытый код в её глазах

Интрига обычно кроется в её загадочной улыбке. Тем не менее, рассматривая картину под микроскопом, историки в Италии обнаружили, что, наведя увеличительное стекло на глаза «Моны Лизы» можно увидеть крошечные цифры и буквы.

Эксперты говорят, что едва различимые буквы и цифры представляют собой нечто из «Кода да Винчи» в реальной жизни: в правом глазу можно различить буквы LV которые вполне могут представлять собой его имя, Леонардо да Винчи (Leonardo Da Vinci), в то время как в левом глазу, также есть символы, но они не так чётко различимы. Конечно, точно определить их очень трудно, но они, кажутся латинскими буквами CE, или Е может на самом деле быть буквой B. На арке моста, виднеющейся на фоне, можно увидеть число 72, или же латинскую букву L и число 2. Кроме того, число 149, со стёртым четвертым числом, находится на задней части картины, что даёт основания полагать, что да Винчи написал её, когда был в Милане в 1490-х годах.

Следует принять во внимание, что этой картине почти 500 лет, поэтому она уже не такая чёткая и ясная, как в тот момент, когда она была создана.

2. Тайная Вечеря (Last Supper): математическая и астрологическая головоломка, плюс секретные ноты

«Тайная Вечеря» также была предметом множества гипотез, в основном насчёт якобы скрытых посланий или намёков, которые присутствуют в картине.

Информационный технолог Слависа Песчи (Slavisa Pesci), создала интересный визуальный эффект путём наложения полупрозрачного, зеркального отражения картины поверх оригинала. В результате по обоим концам стола появились две фигуры, которые выглядят как тамплиеры, в то время как какой-то человек, возможно, женщина с младенцем стоит слева от Иисуса.

Итальянский музыкант Джованни Мария Пала (Giovanni Maria Pala), также указала на то, что положения рук и буханок хлеба могут быть интерпретированы как ноты на нотном стане, и если их читать справа налево, что было характерным для метода письма Леонардо, они составляют музыкальную композицию.

Исследователь из Ватикана, Сабрина Сфорца Галитция (Sabrina Sforza Galitzia), заявила, что расшифровала математическую и астрологическую головоломку в картине Леонардо «Тайная Вечеря». Она сказала, что он предвидел конец света во «всемирном потопе», который начнется 21 марта 4006 года и завершится 1 ноября того же года. Она считала, что этот потоп ознаменует «новый старт для человечества».

3. Сотворение Адама (Creation of Adam): парящее божество в виде мозга

Картина Микеланджело (Michelangelo) под названием «Сотворение Адама» является не только самой известной частью Сикстинской капеллы (Sistine Chapel), но также и одной из немногих легендарных изображений человечества.

Микеланджело считается одним из величайших художников и скульпторов эпохи итальянского возрождения. Однако не всем известен тот факт, что он очень сильно интересовался анатомией и в возрасте 17 лет начал анатомировать трупы, которые он брал на церковном кладбище.

Пара американских экспертов в нейроанатомии считают, что Микеланджело на самом деле оставил некоторые анатомические иллюстрации в одной из его самых известных работ - Сикстинской капелле.

Хотя некоторые могут посчитать это совпадением, эксперты предполагают, что труднее объяснить, что анатомический контекст не был в картине Микеланджело. На картине можно найти даже сложные компоненты мозга, такие как мозжечок, зрительные нервы и гипофиз. Что касается броской зелёной ленты, тянущейся вдоль варолиева моста/позвоночника/человека, который поддерживает Бога, она идеально совпадает с местонахождением позвоночной артерии.

4. Сикстинская капелла: ещё одно изображение человеческого мозга, но уже снизу

Как и в случае шедевра «Сотворение Адама», по мнению экспертов на панелях Сикстинской капеллы есть ещё одна фигура Бога с секретным кодом.

Они заметили, что горло и грудь Бога на картине изображены с анатомическими несоответствиями, которых нет в любой другой фигуре на фреске. Кроме того, в то время как свет падает на остальные фигуры по диагонали с левого нижнего угла, шея Бога освещена прямым светом. Они пришли к выводу, что она выглядит неуклюже и должна быть преднамеренной работой гения.

Наложив странное изображение шеи Бога на фотографию человеческого мозга, который изображён снизу, они показали, как точно совпадают эти два изображения. Они добавили, что странный рулон ткани, который простирается до центра Божьего одеяния, может быть изображением спинного мозга человека.

Бугристая шея на изображении Бога (А) соответствует фотографии человеческого мозга, если смотреть снизу (B), а (С) показывает различные части мозга, по-видимому, скрытые в картине.

По словам учёных, Микеланджело также изобразил другие анатомические особенности в другом месте потолка, в частности почку, вид которой был знаком Микеланджело, и которая представляла для него особый интерес, так как он страдал от камней в почках.

5. Мадонна со святым Джованнино (Madonna with Saint Giovannino): наблюдения НЛО

В дополнение к привлечению нашего внимания к твёрдым как камень мышцам Младенца Иисуса, на картине Доменико Гирландайо (Domenico Ghirlandaio) «Мадонна со святым Джованнино» также изображена интересная маленькая капля, парящая в небе над левым плечом Марии.

Над левым плечом Марии нарисован дискообразный объект, который, по-видимому, блестит. Этот объект художник изобразил очень детально, чтобы его было хорошо заметно в его произведении искусства. На правой части картины изображён человек, который держит правую руку над глазами, что указывает на то, что этот объект был очень ярким, а в верхнем левом углу изображён предмет, похожий на солнце.

«Мадонна со святым Джованнино» Доменико Гирландайо это лишь одна из многочисленных средневековых картин, на которых изображены странные, пугающие неопознанные летающие объекты.

6. Захария (пророк) (Prophet Zechariah): оскорбление религиозного авторитетного лица

Разногласия между папой Юлием II (Julius II) и Микеланджело были хорошо задокументированы. Историки отмечают, что Микеланджело изобразил портрет папы в качестве пророка Захария, и что один из ангелов расположенных позади него показывает ему крайне непристойный жест.

Прелестный маленький ребенок показывает фигу, и это не сладкий фрукт, это самая настоящая фига из пальцев и её значение далеко не так сладко, как одноимённый фрукт. Просовывая большой палец руки между указательным и средним пальцами, он делает жест, который в старом мире практически являлся аналогом демонстрации среднего пальца в наши дни.

7. Давид и Голиаф (David and Goliath): мистические знаки каббалы

Сканируя расположение фигур на огромном потолке Сикстинской капеллы, площадью в 1300 квадратных метров, авторы нашли формы, которые соответствуют еврейским буквам.

Например, фигуры Давида и Голиафа образуют форму буквы «гимель», которая символизирует «силу» в мистической традиции Каббалы.

Авторы считают, что Микеланджело получил познания в иудаизме, когда он находился при дворе Лоренцо Медичи (Lorenzo de Medici) во Флоренции, и вся Сикстинская капелла, которая, якобы построена в той же пропорции, что и Святой Храм в Иерусалиме, является «затерянным мистическим посланием всеобщей любви», которое должно было быть расшифровано.

8. «Фламандские пословицы» (Netherlandish Proverbs): в сюжете картины присутствуют 112 нидерландских идиом

«Фламандские пословицы» это картина написанная маслом на дубовой панели в 1559 году. Её автором является Питер Брейгель Старший (Pieter Bruegel the Elder) который изобразил землю, населённую буквальными изображениями нидерландских пословиц тех дней.

В написанной картине присутствуют приблизительно 112 распознаваемых идиом. Некоторые из них, используются и по сей день, например, такие как: «плыть против течения», «биться головой о стену», «вооружён до зубов» и «большая рыбка ест маленькую».

Другие пословицы отражают человеческую глупость. Некоторые фигуры, по-видимому, представляют собой более одного фигурального выражения, такие как, например, человек стригущий овцу левее центра в нижней части картины. Он сидит рядом с человеком, который режет свинью, что представляет собой выражение «кто-то стрижёт овец, а кто-то режет свиней». Это выражение означает, что один человек обладает преимуществом по сравнению с другим, но оно может также представлять собой наставление «стригите их, но не снимайте с них кожу», то есть используйте свои сбережения по максимуму, но не растрачивайте их полностью.

9. «Ужин в Эммаусе» (Supper at Emmaus): признание закона молчания для христиан

«Ужин в Эммаусе» это картина, написанная художником Караваджо в стиле итальянского барокко.

На картине изображен момент, когда воскресший, но остающийся неузнанным Иисус, показывается двоим из своих учеников, в городе Эммаус, а затем исчезает из виду.

Картина необычна из-за фигур, написанных в натуральную величину и из-за тёмного, пустого фона. На столе стоит корзина с едой, которая опасно балансирует на краю стола. На картине также присутствует поразительная тень, напоминающая по очертаниям рыбу, которая может указывать на признание закона молчания для христиан.

10. Портрет молодого Моцарта (Young Mozart"s Portrait): знаки масонов

Конечно же, художественные работы не могли не коснуться масонства. Портреты людей, которые прячут руку, могут указывать на преданность делу или на уровень в иерархии. Примером таких портретов является этот анонимный потрет Моцарта (возможно написанный художником Антонио Лоренцони (Antonio Lorenzoni)).